3-3-1 バックホウ

(1) 積込み法

バックホウは、下方掘削に向いた機械で、掘削と積込みを一連の動作で行います。

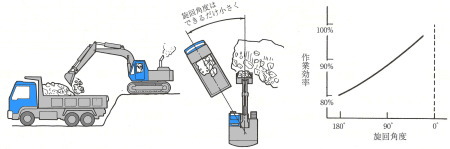

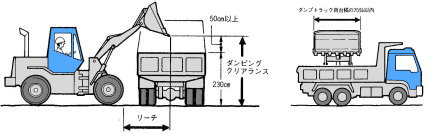

そのバックホウの積込みを効率よく行うためには、図のようにバックホウを上段ベンチに配置し、ベンチ高をダンプトラックの荷台高程度として、ダンプトラックの後方から積込みます。

旋回角度は90°以内としてできるだけ小さくします。

バケット幅は、荷台幅の70%以内を目安とします。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図-1 バックホウの積込み位置 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) 作業能力 バックホウの作業能力は、現在の国土交通省の標準歩掛では日当り施工量で示されています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表-1 日当り施工量 (1日当り)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 表-1の施工歩掛は、積算には簡便なのですが、計算根拠が示されていませんので、条件変更等の応用ができません。 そこで、時間当り作業能力の計算式として、参考に旧建設省積算基準(H.5)から作業能力計算式を転載します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Q = | 3,600 × q × f × E | ( m3/h ) |

| Cm | ||

| q : q0 : K : f : E : Cm : |

1サイクル当り掘削量(地山土量) ( m3/h ) q = q0 × K 平積み標準バケット容量( m3 ) バケット係数 ( 0.98 ) 土量換算係数 作業効率 1サイクル当り所要時間 ( sec ) |

|

表-2 サイクルタイム(Cm) (sec)

| 旋 回 角 度 | 45° | 90° | 135° | 180° |

| 1サイクルの所要時間 | 28 | 30 | 32 | 35 |

表-3 作業効率(E)

| 現場条件 土質名 |

地山の掘削積込 | ルーズな状態の積込 | ||||

| 良好 | 普通 | 不良 | 良好 | 普通 | 不良 | |

| 砂 砂 質 土 |

0.80 | 0.65 | 0.50 | 0.85 | 0.70 | 0.55 |

| 粘 性 土 レキ質土 |

0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 0.65 | 0.50 |

| 岩塊・玉石 岩(破 砕) |

- | - | - | 0.65 | 0.50 | 0.35 |

バックホウの掘削力は、バケット掘削力とアーム掘削力を組合せて、バケット幅当たりの貫入力を得ています。 これにより、軟岩の掘削が可能となっています。

図-2は同一のアームとブームに装着したバケットの容量と作業量の関係を示したものです。

図-2 バケット容量と作業効率

ローダは、トラクタショベルとも称し、ホイール式とクローラ式がある。

(1) 積込み(ローディング)法

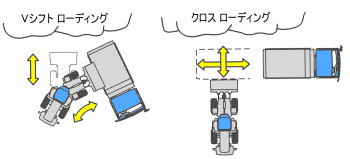

ローダの積込み法には、Vシフトローディング(V型積込み)とクロスローディング(I 型積込み)があり、まれにパスローディングが行われます。 国内ではクロスローディングが主流ですが、海外ではVシフトが主流となっています。

Vシフトローディングは、トラックドライバの技量の影響を受けないため一定効率で積込める利点があり、クロスローディングはダンプトラックとのタイミングがうまく合えばサイクルタイムの短縮が可能である。

図-3 積込み(ローディング)法

岩を積込む場合は、岩の起砕状態によってサイクルタイムやバケット積込み係数が変わってきます。 細粒分の混じっていない破砕岩は荷が入り難く、破砕状態の違いによる作業量の比較例を表- に示します。

ローダとダンプトラックのマッチングでは、次の①~④に注意して積込み効率のよい組合せを考えます。

③のバケット幅は、荷台長の75%以内が目安です。

① ダンピングクリアランス

② ダンピングリーチ

③ 荷台長とバケット幅の関係

④ 積込み回数

⑤ ダンプトラックの組合せ台数

図-4 ダンピングクリアランスとリーチ

| Q = | 3,600 × q × f × E | ( m3/h ) |

| Cm | ||

| q : | 1サイクル当り掘削量(地山土量) ( m3/h ) | |

| q = q0 × K | ||

| q0 : | 山積みバケット容量( m3 ) | |

| K : | バケット係数 | |

| f : | 土量換算係数 | |

| E : | 作業効率 0.4~0.7 | |

| Cm : | サイクルタイム Cm = t0 + t1 + t2 ( sec ) | |

| t0 : | 前・後進時間 ( sec ) | |

| t1 : | すくい込み時間 ( sec ) | |

| t2 : | 積込み、シフトチェンジ、段取等の時間 ( sec ) | |

表-5 バケット係数

| 土の種類 | バケット係数 | 備考 |

| 岩塊,玉石 | 0.4~0.6 | バケットを山積み状態にし易く、不規則な空隙を生じにくいものは上限値を与える。 また、一度切崩され集積されてバケットに入り易いものも上限値の値を与える。 |

| 礫混じり土 | 0.5~0.7 | |

| 砂 | 0.6~1.0 | |

| 普通土 | 0.5~0.9 | |

| 粘性土 | 0.4~0.6 |

表-6 積込みサイクルタイム

| サイクル タ イ ム |

クローラ型 | ホイール型 | 備 考 | ||

| パイル積込 | 地山掘削・積込 | パイル積込 | 地山掘削・積込 | ||

| t0 | 16 | 14 | |||

| t1 | 5~12 | 22~40 | 6~20 | 24~45 | |

| t2 | 12~20 | 12~20 | |||

| Cm | 33~48 | 50~76 | 32~54 | 50~79 | |